En direct

Le BICE, une association de protection des droits de l'enfant

Une association de protection des droits de l'enfant fondée en 1948 et qui œuvre dans une trentaine de pays. En 2022, le BICE et ses partenaires ont accompagné plus de 52 200 enfants et plus de 28 800 membres de la famille et proches de l’enfant.

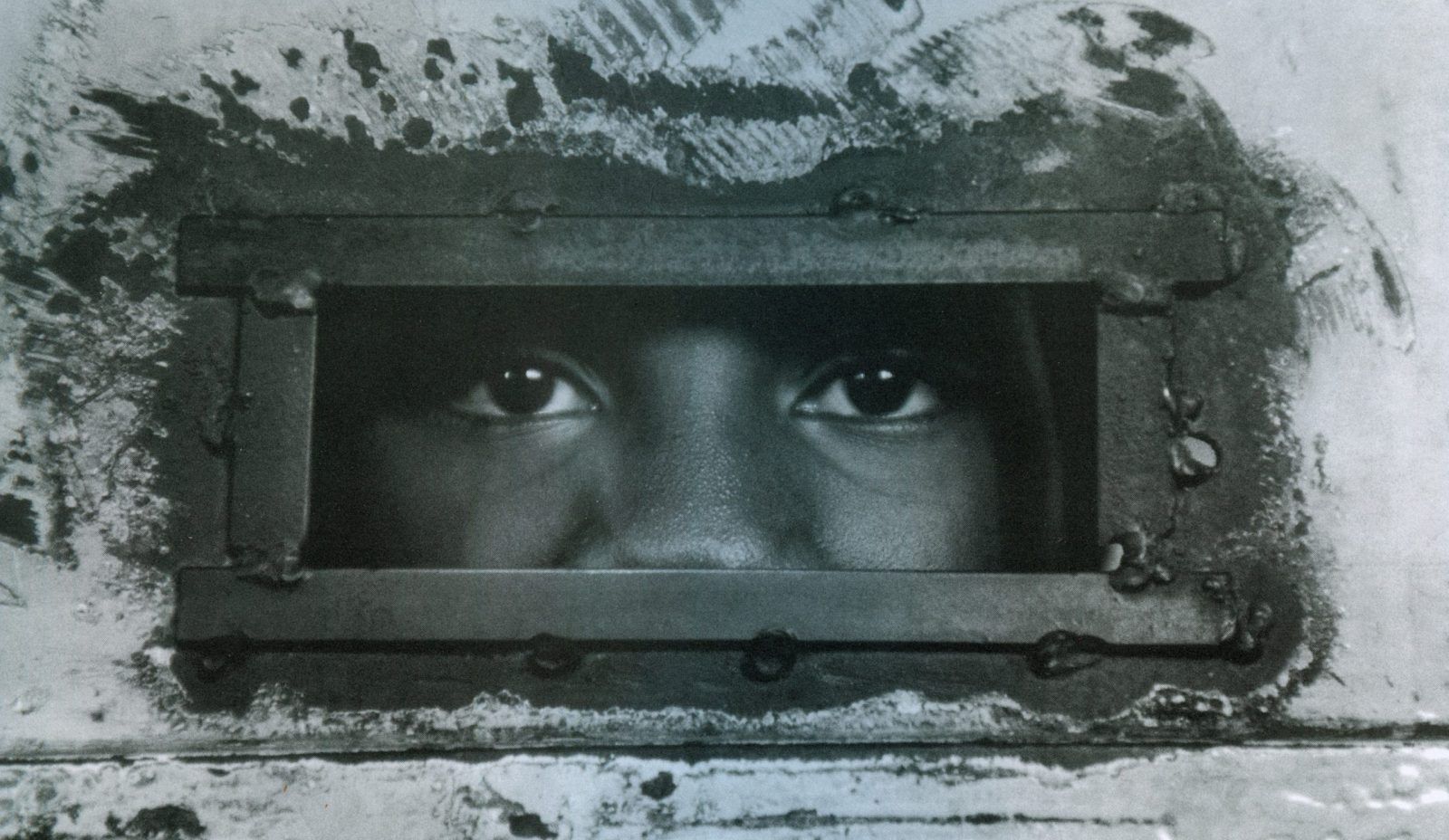

L'association apporte ainsi son soutien aux enfants vivant en situation d'extrême pauvreté, aux enfants victimes de conflits armés, aux enfants en conflit avec la loi, aux enfants éloignés de l'école, aux enfants en situation de handicap, aux enfants victimes de violence...

Un réseau international de 85 organisations du monde entier engagées pour la défense de la dignité et des droits de l'enfant. Grâce à sa collaboration avec des acteurs locaux sur l'ensemble de ses projets, le BICE s'assure que toutes ses actions sont réellement adaptées aux besoins des familles et enfants accompagnés. Et s'inscrivent sur le long terme.

Parallèlement aux actions de terrain, le BICE et ses partenaires mènent des opérations de plaidoyer aux niveaux local, national et international. L'ONG participe activement au Conseil des droits de l'homme et au Comité des droits de l'enfant des Nations unies.

Ses activités se concentrent notamment sur l'accès à l'éducation et l'inclusion, la promotion d'une justice juvénile réparatrice, la lutte contre les violences, l'accompagnement psychologique, l'aide humanitaire conjuguée au développement d'activités génératrices de revenus.

Depuis 2008, le BICE est labellisé par le Don en Confiance, organisme de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons : à ce titre, le BICE se soumet volontairement et annuellement au contrôle de cet organisme qui lui délivre son label "Don en Confiance". La labellisation du Don en Confiance implique le respect de 4 grands principes : Respect du donateur - Transparence - Recherche d’efficacité - Probité et désintéressement.